Dein Produkt. Global designed. Lokal gefertigt.

Production Next Door war ein Reallabor für lokale, vernetzte und nachhaltige Produktion in Hamburg. Das Projekt brachte Forschung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft zusammen, um neue Formen urbaner Fertigung zu erproben. Ziel war es, städtische Produktion ökologischer, sozial gerechter und technologisch innovativer zu gestalten und Bürger:innen aktiv in den Gestaltungsprozess einzubeziehen.

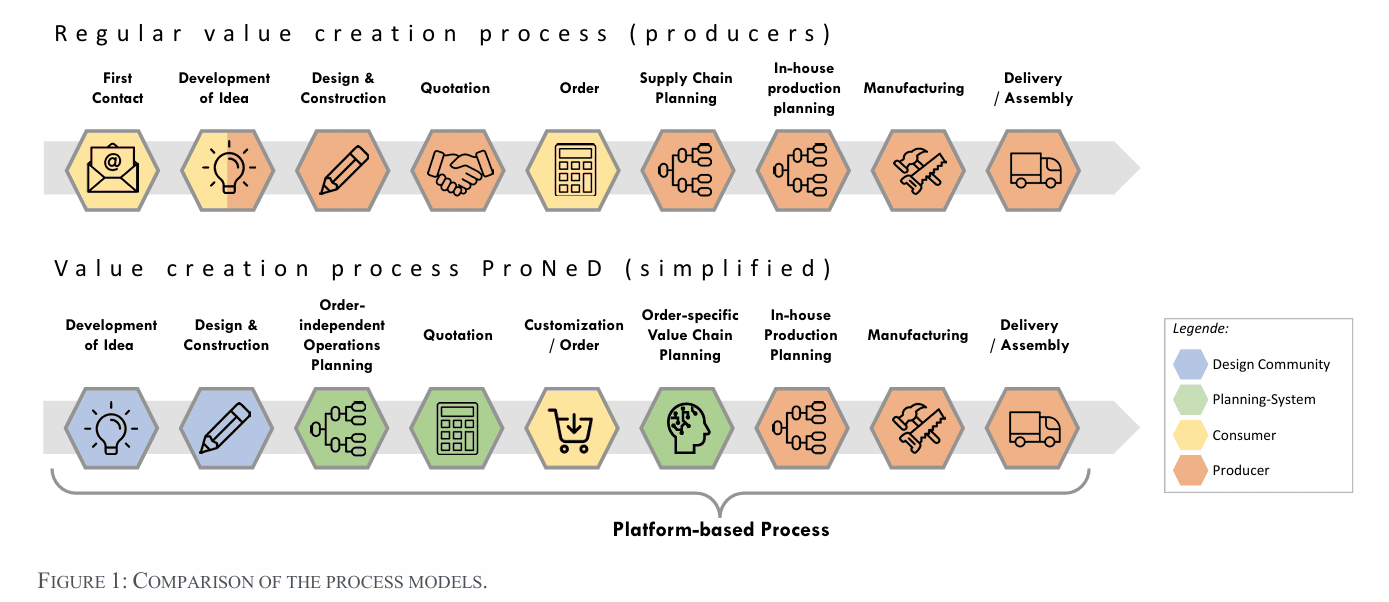

Im Forschungsprojekt wurde untersucht, wie ein nachhaltiger, digital gestützter Wertschöpfungsprozess für urbane Räume gestaltet werden kann – nach dem Prinzip „ Global designed. Lokal gefertigt“. Ziel war es, eine Infrastruktur zu entwickeln, die globale Produktentwicklung, lokale Fertigung und individuelle Nutzung intelligent miteinander verbindet.

Das interdisziplinäre Forschungsteam unter der Leitung von Dr.-Ing. Pascal Krenz am Laboratorium Fertigungstechnik der Helmut-Schmidt-Universität entwickelte und erprobte Konzepte für verteilte Produktion in Städten: Digitale Technologien wurden auf urbane Wertschöpfungsnetzwerke übertragen, insbesondere Methoden aus Industrie 4.0, Machine Learning und Data Mining.

Im Mittelpunkt standen Fragen der Planung und Steuerung dezentraler, dynamischer Produktionsprozesse, der Einsatz selbstlernender Systeme, sowie das Potenzial für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft – durch verkürzte Transportwege, transparente Materialflüsse und ressourcenschonende Produktion.

Ein zentrales Element war der öffentlich ausgeschriebene Ideenwettbewerb For Future Furniture, der Menschen mit Interesse an Möbeln und Design die Möglichkeit bot, ihre Ideen zu verwirklichen – mit der Aussicht, an späteren Verkaufserlösen beteiligt zu werden. Die prämierten Entwürfe wurden exklusiv von lokalen Tischlerbetrieben umgesetzt. So förderte das Projekt nicht nur kreative Teilhabe, sondern auch regionale Wertschöpfung und nachhaltigen Konsum.

Unterstützt wurde das Projekt durch HITeC e.V. im Bereich Künstliche Intelligenz und durch die UNITY AG bei der Entwicklung strategischer und geschäftsmodellbezogener Ansätze für digitale Plattformlösungen.

For Future Furniture

Produktion von nebenan – Dein Produkt. Global designed. Lokal gefertigt.

- Wettbewerb für lokale Möbelproduktion zur besseren Kontrolle und Transparenz entlang der Wertschöpfungskette

- Umsetzung der Gewinnerentwürfe durch lokale Tischlereien zur Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe

- Förderung nachhaltigen Konsums durch lokal produzierte, langlebige und reparaturfähige Möbel

- Erprobung neuer Werkzeuge, Formate und Infrastrukturen für urbane Produktion

Wettbewerbs- Impressionen

Artiko – Die unsichtbare Home-Office-Lösung: Ein modularer Homeofficeplatz. Der Schreibtisch mit Hocker verbirgt sich im Sideboard/Johannes Müller (Studiojm).

Beistelltisch – swipe ist ein innovativer Beistelltisch, der die traditionelle Bugholztechnik mit der heutigen modernen Formensprache in einer einzigartigen Symbiose vereint / Bernd Görtz.

CUBIC table. one table. six seats. more space. Ein minimalistischer Tisch, der sich in jede Wohnung anpasst und trotzdem durch seine grafische Formsprache hervorsticht. Sechs Hocker, die sich schnell und einfach unter der Tischplatte verstauen lassen und sich je nach Bedarf heraus ziehen lassen / Team Lasse Bork.

Award-Zeremonie des Design-Wettbewerbs For Future Furniture auf der the future of making Conf + Expo 2023. Photo Credits: CC BY-SA 4.0 interfacer.eu / Dawid Jakubowski

„Der Overlap ist Beistelltisch und Aufbewahrungsmöbel in einem. Herz des Möbels sind die zwei Kuben an der Basis welche die Tischplatte tragen und Stauraum für verschiedene Alltagsgegenstände bieten.“ – Deniz Aktay

Photo Credits: CC BY-SA 4.0 interfacer.eu / Dawid Jakubowski

Photo Credits: CC BY-SA 4.0 interfacer.eu / Dawid Jakubowski

„MODIFY wird dich lange begleiten. Das schlichte Bettgestell kann durch die Auswahl unterschiedlichster Oberflächen und Materialen auf deinen persönlichen Geschmack angepasst werden. Durch den Austausch der Stirnseiten lässt sich die Breite anpassen, die leicht wechselbaren Beine ermöglichen variable Höhen. Die frei kombinierbaren Kopfteile bieten weitere Optionen der Individualisierung, ihr Bezug lässt sich abnehmen und austauschen.“ – Steffi Seitz

Photo Credits: CC BY-SA 4.0 interfacer.eu / Dawid Jakubowski

Photo Credits: CC BY-SA 4.0 interfacer.eu / Dawid Jakubowski

Photo Credits: CC BY-SA 4.0 interfacer.eu / Dawid Jakubowski

„Midiklapp ist ein Raumtrenner, der mehr bietet – ein Regal, Arbeitsplätze und ein Platz zum Ruhen. Das alles in einem schlichten und minimalistischen Design.“ – Lisa Wiesgickl

Photo Credits: CC BY-SA 4.0 interfacer.eu / Dawid Jakubowski

Die innerhalb des dtec.bw-Projektes Fab City entwickelten Produktionstechnologien sollen durch eine offene Projektdokumentation weltweit zugänglich sein, eine maximale Skalierung und Verbreitung durch Selbstreplikation und Modulbauweise ermöglichen sowie durch den Appropriate-Design-Ansatz nur minimalen Kostenaufwand erfordern. Die Wissensvermittlung soll in Form von projektbasierten (Build-)Workshops in den Fab Labs bzw. Open Labs erfolgen. Die Skalierung wird hierbei durch das Train-the-Trainer-Prinzip und offene Dokumentationen sichergestellt, wobei ein holistisches Themenspektrum von der Produktidee bis zum Business Model abgebildet werden soll.

Die damit verbundenen Fragestellungen sind Gegenstand verschiedener Forschungsbereiche, wie zum Beispiel den Ingenieur-, Wirtschafts-, Rechts-, Sozial- und Bildungswissenschaften, der Logistik und Blockchain-Technologie sowie der Städteplanung. In dem Projekt wird deshalb ein interdisziplinäres Forschungsteam neue theoretische Grundlagen der dezentralen digitalen und vernetzten urbanen Wertschöpfung untersuchen. Die daraus abgeleiteten Erkenntnisse bieten der Gesellschaft zukünftig die Möglichkeit einer globalen Produktentwicklung und lokalen Fertigung verbunden mit neuen, individualisierten und nachhaltigen Innovations-, Produktions- und Bildungsformaten. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit lokalen Beteiligten und Forschungspartner:innen in Hamburg (Fab City Hamburg).

For Future Furniture Wettbewerb

Fils Tischmodule

Die Flis Tischmodule von Jonas Finkeldei sind ein modular aufgebautes Tischsystem, das durch seine statische Wirkung und flexible Umsetzung besticht. Tischbeine und Tischplatte sind durch lösbare Halbzeugverbinder miteinander verbunden, was eine einfache Montage und Demontage ermöglicht. Dieses Design fördert die lokale Produktion und unterstützt eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft, indem es ressourcenschonende Materialien verwendet und die Transportwege minimiert.

For Future Furniture Wettbewerb

Award Ceremony

Bei der the future of making Conference + Expo am 04.03.2023 im Rahmen des EU-Projektes INTERFACER wurden die Gewinner:innen der Direktpreise gekürt und die 10 Finalist:innen konnten der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Lokale Wertschöpfung

Das unvorhersehbare Auftreten einer globalen Pandemie oder sich verschärfende Handelskonflikte zeigen uns heute die Fragilität einer globalen, arbeitsteiligen, industriellen Wertschöpfung. Die Förderung lokaler Wertschöpfungsstrukturen verfügt über zahlreiche Potenziale gegenwärtigen ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen (Stärkung der Resilienz der Produktionswirtschaft, Reduzierung von Treibhausgasen, Empowerment regionaler Unternehmen und Menschen).

Circular Economy

Das Projekt Production Next Door zielte darauf ab, durch die Förderung lokaler Wertschöpfungsstrukturen einen Beitrag zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu leisten.

Konkret verfolgte das Projekt folgende Ziele:

- Empowerment regionaler Akteure durch neue Rollen in Entwicklung, Gestaltung und Fertigung

- Kosteneffiziente, bedarfsgerechte Fertigung individualisierter Produkte

- Reduzierung von Emissionen und Ressourceneinsatz durch die Vermeidung von Transportwegen und Überproduktion

- Bereitstellung einer hohen Vielfalt an lizenzierbaren, offen verfügbaren Produktmodellen durch Einbindung globaler Entwickler-Communities

- Stärkung der Resilienz der Produktionswirtschaft durch Aufbau regionaler Produktionsstrukturen

Dazu wurden Methoden und Technologien aus den Bereichen Industrie 4.0, Machine Learning und Data Mining auf den Kontext regionaler Produktion übertragen. Ziel war es, einen durchgängig digitalisierten Wertschöpfungsprozess zu etablieren, der globale Online-Communities in der Produktentwicklung, lokale Produzent:innen in der Fertigung und die Endkundschaft in der Individualisierung effizient miteinander verbindet, um Reibungsverluste entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu minimieren.

Weitere Informationen

Bottom-up-Ökonomie

Die Globalisierung und die zunehmende digitale Vernetzung führen zu völlig neuen Mustern der Wertschöpfung. Ein Modell lässt sich unter dem Begriff Bottom-up-Ökonomie zusammenfassen. Sie unterscheidet sich von traditionellen Wirtschaftsweisen durch eine Verschmelzung von Produktion und Konsum sowie durch verteilte Strukturen und Prozesse bei der Leistungserstellung. Die Bottom-up-Ökonomie unterliegt einer Logik der Offenheit und Teilhabe.

In einigen Branchen kann bereits ein Paradigmenwechsel von der traditionellen unternehmenszentrierten und Top-down-Wertschöpfung hin zu offeneren und kollaborativeren Bottom-up-Konzepten beobachtet werden.

Right to Repair

Heutzutage werden Produkte kaum noch repariert:

– weil sie dazu nicht konzipiert wurden

– weil Nutzenden das Reparaturwissen fehlt -weil ein neues Produkt günstiger ist.

Dabei kann die Reparatur einen großen Beitrag für Klimaschutz und Ressourcenschonung leisten, die lokale Wirtschaft fördern und Arbeitsplätze schaffen.

Die seit März 2021 in der EU geltende Ökodesign-Richtlinie regelt erstmalig auch die Reparaturfähigkeit einzelner Produktgruppen. So müssen zum Beispiel Elektro-Großgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen oder Fernseher leichter und länger repariert werden können. Gemäß dieser neuen Richtlinie müssen Kühlschränke bis zu sieben und Waschmaschinen bis zu zehn Jahren reparaturfähig sein. Die Reparatur muss dabei mit handelsüblichem Werkzeug und (in bestimmten Fällen) durch den Nutzenden selbst durchführbar sein.